[COOLIT] 시타라만 교수 “오늘날 현실적 친환경·경제적 철강 생산법은 EAF+CCUS”

25일 개최된 COOLIT 2025 국제 심포지엄에서 미국 애리조나주립대 스리다하르 시타라만(Sridhar Seetharaman) 교수가 ‘철강 탈탄소화 방법론-비교연구 및 연구 사례’를 주제로 미국의 탄소중립 철강 생산 관련 담론과 연구 내용 및 사례 등을 설명했다.

먼저 시타라만 교수는 “산업계 담론 중에는 철강이 알루미늄, 탄소섬유 복합재, 유리섬유 복합재 등과 친환경 고강도 범용소재 분야에서 경쟁하게 되면서 열위를 보이는 철강업이 쇠퇴할 것이고 수소직접환원(H₂DRI)이 가장 합리적 대안이 될 것으로 보는 시각이 있다”고 말했다. 이는 교수의 견해가 아닌 글로벌 산업계 일각의 분석으로, 시타라만 교수는 이를 증명하거나 반박하는 결과를 갖기 위해 연구를 진행했다.

시타라만 교수는 제품수명주기분석(Cradle-to-Gate)을 통해 기존 철강과 알루미늄, 두 복합재 제조 과정에서 발생하는 지구온난화지수(GWP)를 추정하는 연구를 진행했다. 연구에 따르면 미국에서 전력 및 난방 사용으로 발생하는 GWP는 ‘전통 전력망’에선 킬로와트시당 0.385㎏(0.385㎏ CO₂ eq/kWh 이하 단위 동일), ‘재생에너지 기반 전력망’에선 킬로와트시당 0.032㎏, ‘천연가스 연소 난방’에선 킬로와트시당 0.202㎏ 수준으로 평가된다.

이 같은 내용을 감안 시, 친환경 철강 생산 체계를 구축하려면 기존 전력망보단 재생에너지 기반이나 원전, 천연가스 연소 등을 적용하는 것이 보다 친환경적 결과를 얻을 수 있다. 아울러 연구진은 철강 생산방식과 전력망 선택에 따른 GWP 값도 도출했다.

시타라만 교수 연구에서 자동차강판 생산을 기준으로 기존 고로에 전통 전력망을 사용하면 강판 1㎏당 2.03~2.17㎏ 수준의 이산화탄소(CO₂)가 발생하고, 기존 고로를 수소환원으로 바꾸면서 재생에너지 전력망을 사용하면 강판 1㎏당 0.43㎏ 수준의 CO₂가 발생하는 것으로 나타났다.

생산설비를 고로에서 천연가스 전기로(NG-DRI-EAF)로 바꾸면 전기로-전통 전력망에선 강판 1당 1.25㎏ 수준의 CO₂가, 천연가스 전기로와 재생에너지 전력망과 결합하면 강판 1당 0.92 ㎏ 수준의 CO₂가 발생하는 것으로 조사됐다.

시타라만 교수는 “결과만 보면 수소환원제철로에 재생에너지를 쓰는 것이 가장 합리적으로 보이지만, 현실적 비용 문제를 따지면 이는 미국에 효율적인 체제 변경안이 되기 어려워 보인다”라며 “글로벌 탄소 규제로 탄소세 부담이 갈수록 증가하는 가운데 기존 고로 방식 및 천연가스 사용 고로 방식에선 전환 과정에서 비용부담이 기하급수적으로 늘어나기 때문에 미국에선 전기로(EFA)강 생산이 더 합리적으로 여겨지고 있다”고 설명했다.

또한 교수는 “전기로강-재생에너지 또는 전기로-천연가스 방식에 비해 100% 직접환원(고철 스크랩) 전기로가 비용부담 면에서 경쟁력이 우수하고, 전기로에 ‘탄소 포집·저장·활용(CCUS)’ 기술을 적용하면 비교 소재인 유리섬유 복합재, 탄소섬유 복합재, 알루미늄 등에 비해서 경제성 및 환경성의 균형과 각각의 경쟁력이 우수한 것으로 종합됐다”고 강조했다.

이를 근거로 시타라만 교수는 “산업계 일각에서 제기되는 철강 소재의 경쟁력 하락과 수소환원제철 기술 등에 대한 맹목적인 경쟁성 우위에 대한 믿음은 무조건적으로 맞는 말이 아님으로, 환경과 상황에 따라 전략을 되짚어 볼 필요가 있다”고 전했다.

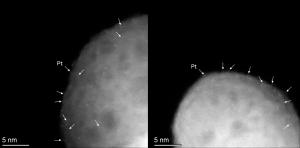

아울러 시타라만 교수는 플라스마를 활용한 환원 기술 개발을 진행 중이라며 아직 초기 연구 단계에 있어 상세한 데이터를 제시하기 어렵지만 수소·천연가스에 사용 시 환원 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 연구를 수행 중이라고 밝혔다.

끝으로 교수는 “수소환원기술 개발은 추가적인 비용 절감 방안 확보와 기술 보완, 에너지 비용 변화가 필요해 장기적 관점에서 접근해야 한다”라며 “당장 직면한 여러 비용, 환경, 규제 문제를 해결하기 위해서는 전기로 활용과 함께, 직접환원철과 CCUS 등의 기술 확보를 염두에 둘 필요가 있다”고 자신의 견해를 정리했다.

이야드 고객센터

경기 시흥시 마유로20번길 97