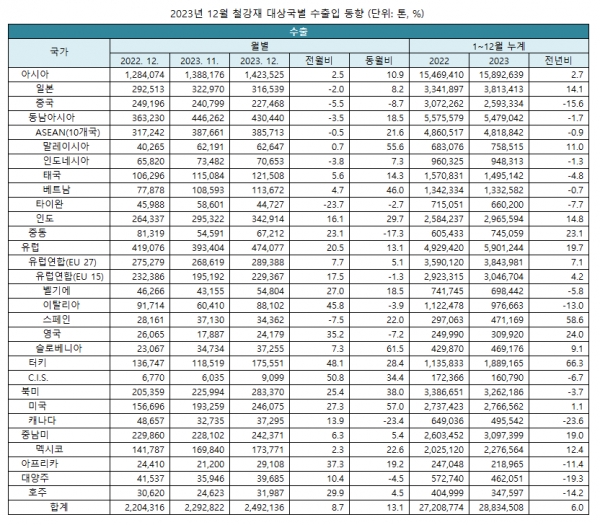

2023년 전철강 수출 전년比 6.0% ‘증가’

중국의 공급망 재편과 부동산 경기 회복 지연, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 에너지 위기와 공급망 충격, 주요국들의 고금리 및 인플레이션과 신흥국들의 금융 불안에도 포스코 침수사태가 발생했던 전년 대비 기저효과, 인도를 포함한 신흥국들의 인프라 투자 확대, 에너지 대란 등에 따른 유럽의 공급 부족으로 인해 2023년 전철강 수출이 증가했다. 그리고 대중 수출 감소와 고금리에 따른 국내 건설 경기 침체에도 자동차와 조선, 기계 등 철강 다수요산업의 경기 호조로 전철강 수입도 증가했다.

주요 품목별로는 선재와 중후판, 열연강판과 아연도금강판, 컬러강판과 석도강판, 기타도금강판을 제외한 전 품목의 수출이 감소했고, 수입의 경우 형강과 봉강, 중후판과 열연강판, 냉연강판, 아연도금강판, 석도강판과 기타도금강판, 주단강, 강선류, 기타철강재계 등 자동차와 조선, 기계와 식품 분야를 제외한 전 품목의 수입이 감소했다.

中 부동산 침체·러-우 전쟁·고금리에 中·아세안·대만·CIS·북미·아프리카·대양주향 수출 감소공급 부족·車 생산 증가·인프라 투자 확대에 日·인도·중동·EU·튀르키예·중남미향 수출 증가

한국철강협회(회장 최정우)의 스틸데이터에 따르면 2023년 전철강 수출은 2,883만4,508톤으로 전년 대비 6.0% 증가했다.

지역별로 중국(15.6% 감소), 아세안(0.9% 감소), 대만(7.7% 감소), CIS(6.7% 감소), 북미(3.7% 감소), 아프리카(11.4% 감소), 대양주(19.3% 감소)향 수출은 감소한 반면, 일본(14.1% 증가), 인도(14.8% 증가), 중동(23.1% 증가), EU(7.1% 증가), 튀르키예(66.3% 증가), 중남미(19.0% 증가)로의 수출은 증가했다.

중국은 리오프닝에도 공급망 재편과 고금리에 따른 부동산 경기 침체 장기화로 수출이 감소했고, 아세안은 금융 불안에 따른 부동산 경기 둔화로 수출이 감소했다. 대만은 지정학적 갈등과 내수 부진으로 수출이 감소했고, CIS는 전쟁 장기화에 따른 대러 무역제재로 수출이 감소했다. 북미는 인프라 투자 확대에도 고금리에 따른 건설 및 제조업 부진으로 수출이 감소했고, 아프리카와 대양주는 역내 국가들의 재정 악화와 자체 생산 증가로 수출이 감소했다.

반면 일본은 자동차와 기계 등 제조업 호조로 수출이 증가했고, 인도는 제조업과 에너지 전환, 인프라 투자 확대로 수출이 증가했다. 중동은 에너지 관련 프로젝트 증가로 수출이 증가했고, EU와 튀르키예는 에너지 대란과 대지진 여파에 따른 공급 부족으로 수출이 증가했다. 중남미는 역내 공공프로젝트와 니어쇼어링 확대에 따른 제조업 성장으로 수출이 증가했다.

주요국 車 생산 회복·조선업 경기 호조에 선재·중후판·열연강판·냉연도금 수출 증가고금리·세계 건설 경기 부진에 봉형강류·강관 수출 감소

품목별 수출 동향을 살펴보면 공급망 병목 해소에 따른 주요국들의 자동차 생산 증가로 인해 선재(21.9% 증가)와 열연강판(18.2% 증가), 아연도금강판(7.4% 증가), 기타도금강판(5.7% 증가) 수출이 증가했고, 가전산업의 해외생산 증가로 인해 컬러강판(2.4% 증가) 수출도 증가했다. 세계 조선업 경기 호조로 중후판(25.4% 증가) 수출도 증가했고, 팬데믹 이후 지속된 가공식품 수요 호조로 석도강판(9.4% 증가) 수출도 증가했다.

반면 봉형강류의 경우 중국과 아세안의 부동산 경기 침체로 형강(8.9% 감소), 봉강(9.6% 감소), 철근(30.6% 감소) 수출이 모두 감소했다.

판재류의 경우 자동차산업 호조에 따른 내수 판매 집중과 전기차 보급 확대에 따른 공급 부족으로 냉연강판(3.1% 감소), 전기강판(6.4% 감소) 수출도 감소했다.

그리고 미국의 셰일산업 둔화로 강관(1.8% 감소) 수출도 소폭 감소했고, 중국의 공급망 재편과 아세안과 북미의 경기 둔화로 인해 주단강(5.3% 감소), 강선류(4.8% 감소), 강반제품(26.7% 감소), 기타철강재계(7.9% 감소)

中 밀어내기 수출·공급망 재편에 中·중동·CIS산 수입 증가수출 감소·건설 침체에 日·아세안·대만·인도·EU·튀르키예·북미·중남미·대양주·아프리카산 수입 감소

전년도에 이어 대중 수출 감소가 지속되고 고금리와 채권시장 불안에 따른 민간 주택시장 침체와 긴축 재정에 따른 공공건설 투자 감소가 지속됐음에도 반도체 수급난 해소에 따른 자동차 생산 증가와 함께 조선과 건설기계, 기계 등 철강 다수요산업 경기 호조로 인해 2023년 전철강 수입 또한 전년 동기 대비 3.2% 증가한 2,210만5,719톤을 기록했다.

지역별로 중국(27.2% 증가), 중동(13.7% 증가), CIS(15.2% 증가)산 수입은 증가한 반면 일본(3.5% 감소), 아세안(35.2% 감소), 대만(30.1% 감소), 인도(2.4% 감소), EU(5.8% 감소), 튀르키예(28.5% 감소), 북미(25.8% 감소), 중남미(61.3% 감소), 아프리카(1.5% 감소), 대양주(52.0% 감소)산 수입은 감소했다.

중국은 자국 내 조강 생산 증가와 부동산 경기 회복 지연에 따른 수요 부진으로 철강업계가 밀어내기 수출을 확대하면서 수입이 큰 폭으로 증가했고, 중동은 아세안과 대만과 인도산 저가 제품을 대체하기 위해 수입이 증가했다. CIS는 중남미와 아프리카를 대체하기 위해 탄소중립과 신산업 수요에 필요한 반제품과 선철, 합금철 위주로 수입이 증가했다.

반면 일본은 포스코 침수사태가 있던 전년 대비 기저효과로 수입이 감소했고, 아세안은 유럽 및 인도 수출에 주력하면서 수입이 감소했다. 대만은 중국산 수입재로 대체되면서 수입이 감소했고, EU와 튀르키예는 에너지 대란 및 대지진 여파로 역내 생산이 감소하면서 수입이 감소했다. 인도는 자국 수요 호조로 철강업계가 내수 판매에 집중하면서 수입이 감소했고, 북미는 일부 제강사들의 가동률 하락과 역내 공급 부족으로 수입이 감소했다. 중남미와 아프리카, 대양주는 물류대란과 해당지역 업체들의 내수 판매 집중으로 인해 수입이 감소했다.

자동차·조선·기계 분야 수입 증가, 전기전자·식품·건설 관련 품목 수입 감소

품목별로는 국내 수요가 호조를 보인 자동차와 조선, 기계 부문을 중심으로 수입이 증가했다. 반면 전기전자와 식품, 건설 관련 제품 수입은 감소했다.

우선 국내 자동차 생산이 400만 대를 돌파하면서 열연강판(24.4% 증가), 냉연강판(33.0% 증가), 아연도금강판(39.5% 증가), 기타도금강판(31.5% 증가), 봉강(33.7% 증가), 강선류(6.7% 증가) 수입이 증가했고, 조선업과 기계산업 모두 경기가 호조를 보이면서 형강(2.2% 증가)과 중후판(16.4% 증가) 수입도 증가했다.

그리고 제철 및 석유화학 플랜트 부문의 회복으로 인해 주단강(4.5% 증가)과 기타철강재계(23.1% 증가) 수입도 증가했다.

반면 국내 주택시장과 공공건설 부진으로 철근(21.4% 감소)과 선재(9.9% 감소), 강관(10.8% 감소) 수입이 감소했고, 전기차 등 신산업 성장에도 국내 업계의 내수 판매 주력으로 인해 전기강판(14.3% 감소) 수입도 감소했다. 가전산업의 해외생산 증가로 컬러강판(32.8% 감소) 수입은 감소했고, 주요국들의 탄소중립 강화로 강반제품(11.9% 감소) 수입도 감소했다.

한편 2024년 철강 수출은 2023년 대비 소폭의 증가세가 지속될 것으로 예상된다. 지역별로 EU와 튀르키예의 경우 러·우 전쟁 및 대지진 여파로 올해 철강 수요가 크게 회복되지는 않을 것으로 보이나 공급 부족이 지속되는 점을 감안할 때 대유럽 철강 수출은 올해에도 견조하게 지속될 전망이다. 북미와 인도, 중동과 아세안의 경우 에너지 및 자원개발 프로젝트 확대, 제조업 성장과 인프라 부문에 대한 투자 증가로 인해 수출이 증가할 것으로 보이며, 중남미 지역은 니어쇼어링 확대에 따른 제조업 성장으로 수출이 증가할 전망이다.

반면 중국은 올해에도 부동산 경기 침체가 지속되는 탓에 수출의 소폭 감소가 예상되며, CIS 지역은 대러 무역 제재로 수출이 감소할 전망이다. 아프리카와 대양주의 경우 자체 생산능력 확대로 수출이 감소할 전망이다.

수입의 경우 올해 자동차와 기계 부문이 전년도에 비해 경기가 소폭 둔화될 것으로 보이나, 반도체를 포함한 IT 수출이 회복되고, 조선업 경기가 호조를 보이는 데다 공공부문을 중심으로 건설 투자도 증가하면서 소폭 증가할 것으로 예상된다.

이야드 고객센터

경기 시흥시 마유로20번길 97