열연·후판, 반덤핑 이후 균형점 재편…국산 시장 복원 속도 붙나?

국내 열연강판과 후판 시장이 반덤핑 조치 이후 빠르게 재편되고 있다. 중국과 일본산 제품의 유입이 급감하면서, 국내 제조사 중심의 공급망이 안정화 단계에 접어들었다는 평가가 나온다. 특히 3분기 기준 수출은 늘고 수입은 줄어드는 흐름을 보였다.

철강업계는 “수입 공백을 대체 수입품이 아닌 국내 제품이 메우는 구조 전환이 반드시 이뤄져야 한다”라고 설명했다.

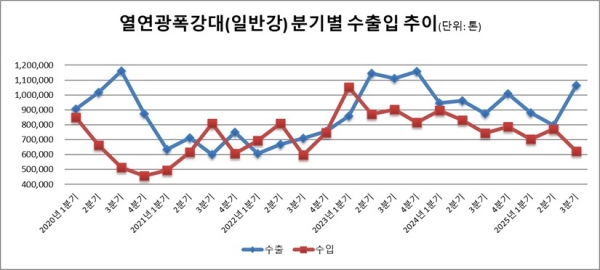

◇ 열연강판, 수출 100만 톤 재진입…수입은 60만 톤대 초반으로 감소

철강협회에 따르면 올해 3분기 열연강판(열연광폭강대) 수출은 106만4천 톤으로 전년 같은 기간의 87만1천 톤보다 21.6% 늘었다. 2021년 60만 톤대까지 떨어졌던 수출은 2023년 111만 톤을 기록한 뒤, 올해 다시 세 자릿수를 회복하며 정상 궤도에 올랐다.

포스코와 현대제철 등 주요 제조사들은 인도네시아, 베트남, 멕시코 등지에서 현지 가공·판매 거점을 활용하며 수출 구조를 강화하는 추세다.

반면 수입은 62만1천 톤으로 전년 동기 대비 16.4% 감소했다. 2023년 100만 톤을 넘어섰던 수입량은 2024년 80만 톤대로 줄었고, 올해 들어서는 60만 톤 초반까지 내려왔다.

특히 지난해 연말 수입산 열연강판에 대한 반덤핑 제소가 진행된 이후 중국산과 일본산 물량이 급감하며 수입산 제품의 공백이 뚜렷해졌다.

업계 관계자는 “중국산 수입이 9월 들어 전년 대비 70퍼센트 가까이 줄었다”며 “대체 공급지로 인도네시아, 베트남산 제품이 유입되고 있지만 가격과 품질 면에서 국산을 완전히 대체하기는 어렵다”고 말했다.

◇ 후판, 중국산 공백 메우며 ‘국산 시대로’

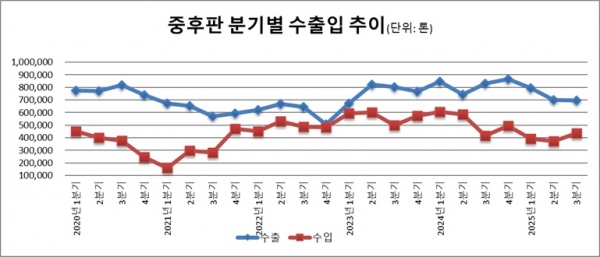

후판 역시 반덤핑 조치 이후 국산 중심 구조로 빠르게 돌아서고 있다. 올해 3분기 후판 수출은 69만6천 톤으로 전년 동기 67만 톤대에서 3.6% 증가했다. 2021년 팬데믹 시기 56만 톤으로 급감했던 수출은 2023년 80만 톤대를 회복한 뒤 안정세를 이어가고 있다.

수입은 43만4천 톤으로 전년 동기 50만 톤에서 13% 줄었다. 2020년 이후 5분기 연속 40만 톤대 수준을 유지하며 중국산 의존도가 크게 낮아졌다.다만 후판 수입은 올해 들어 1분기 39만3천 톤, 2분기 37만3천 톤에서 3분기 43만4천 톤으로 소폭 늘며, 보세창고를 통한 중국산 유입이 다시 증가하는 조짐을 보이고 있다.

업계는 “국내 유통향 중국산 후판은 사실상 사라졌고, 대부분 조선용 물량만 보세창고를 통해 통관되고 있다”라며 “이와 함께 강관 등 중국산 저가재를 활용해 수출하는 업체들도 보세창고를 적극 활용하고 있다”라고 설명했다.

최근 인도네시아 등 신흥국산 대체 수입이 늘고 있지만, 품질·납기 측면에서 시장 신뢰를 온전히 확보하진 못한 상황이다.

업계 관계자는 “조선·기계 중심의 고급강 수요가 늘면 국산 후판의 품질 경쟁력이 다시 부각될 수 있을 것”이라며 “단순 저가 대응이 아닌 기술·납기 기반 경쟁이 시장 성장의 새 동력이 될 것”이라고 강조했다.

◇ 반덤핑 고율 관세, 中·日 철강 수입에 직격탄

올해 수출입 흐름의 중심에는 반덤핑 조치가 있다는 평가가 지배적이다. 산업통상부 무역위원회는 올해 7월 24일 회의에서 중국산과 일본산 열연강판의 덤핑 사실을 인정하고, 중국산에는 28.16%~33.10%, 일본산에는 31.58%~33.57%의 잠정 반덤핑관세를 확정했다. 9월 23일부터 실제 관세가 부과되며 중국산 수입은 전년 대비 70% 가까이 줄었다.

후판의 경우 지난 8월 28일 열린 회의에서 중국산 제품에 최대 34.10%의 덤핑방지관세가 5년간 부과됐다. 내마모강, 고장력강 등 일부 특수강종만 예외로 분류됐으며, 대부분 제품에 고율 관세가 적용됐다.

업계 관계자는 “국산 제품이 시장 주도권을 되찾는 계기가 됐지만, 일부에서는 보세창고 통관이나 HS코드 변형 등 제도 회피 수입이 여전히 남아 있다”며 “관세청의 상시 모니터링 강화가 필요하다”고 말했다.

이야드 고객센터

경기 시흥시 마유로20번길 97